原標(biāo)題:這一年,在變革中我們敞開懷抱

人民日報社全國移動新媒體聚合平臺“人民號”正式上線,拓寬對外發(fā)布平臺。

主流媒體創(chuàng)新業(yè)務(wù)初見成效,新華社《國家相冊》微紀(jì)錄片、圖片展、配套圖書累計覆蓋人群超20億。

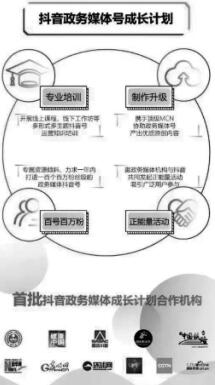

今年,越來越多的主流傳統(tǒng)媒體與網(wǎng)絡(luò)平臺合作,拓展渠道。

以新京報客戶端上線為時間點,新京報社全員轉(zhuǎn)型發(fā)展客戶端。

當(dāng)時鐘劃過2018年時,新中國第一張晨報《黑龍江晨報》也將與讀者告別。

本報圖片均為資料圖片

今年是改革開放40年,和其他行業(yè)一樣,傳媒業(yè)也正在改革中發(fā)生著巨變。從當(dāng)時的報刊、廣播、電視“老三樣”到今天“兩微一端”、抖音、快手等新傳播載體層出不窮,新傳播技術(shù)正帶來嶄新的傳媒生態(tài)格局,有人形容今年是傳媒業(yè)洗牌的“戰(zhàn)國時代”。

傳統(tǒng)媒體轉(zhuǎn)型升級 不斷向移動傳播領(lǐng)域拓展

隨著時間的腳步漸漸跨過2018年,又會有一批報紙告別讀者。北京的《法制晚報》並入北京青年報社運營“北京頭條”客戶端,作為新中國第一張晨報《黑龍江晨報》年底停刊。2018年6月,遼寧省委、省政府召開省直事業(yè)單位改革方案實施動員大會,會議印發(fā)了《省直公益性事業(yè)單位優(yōu)化整合方案》和《省直經(jīng)營性事業(yè)單位轉(zhuǎn)企改制組建企業(yè)集團方案》,文件中提到的改革方案包括:整合遼寧報業(yè)傳媒集團等17家單位,組建遼寧報刊傳媒集團。10月,《新京報》、千龍網(wǎng)、《北京晨報》3家媒體深度整合資源,員工全員轉(zhuǎn)型,建設(shè)移動互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下新型主流媒體,打造新京報新聞客戶端。天津日報報業(yè)集團、今晚傳媒集團、天津廣播電視臺整合組建天津海河傳媒中心……

據(jù)不完全統(tǒng)計,2018年僅上半年就有29家報紙停刊。與此形成對比的是百度、騰訊、今日頭條的日活量過億,抖音周末高峰日活突破兩億。有專家估算,傳統(tǒng)媒體控制的總流量不及BAT中的一家。

但出人意料的是,透過這一年中的發(fā)展,媒體業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型並不都遇經(jīng)營困難,而是越來越多適應(yīng)媒體發(fā)展大勢的主動作為,追新求變。受眾接受信息的介質(zhì)變了,傳統(tǒng)媒體當(dāng)然要變。我們看到,2018年裡,越來越多的媒體意識到,傳播力決定影響力,新聞宣傳工作是做人的工作,人在哪兒傳播重點就在哪兒,新聞傳播追人走的傳播規(guī)律也越來越成為傳統(tǒng)媒體向前的驅(qū)動。

融合生產(chǎn)多渠道 直接傳播和二次傳播相結(jié)合

我們看到,2018年,傳統(tǒng)媒體一方面以需定產(chǎn),滿足新老用戶需求,一方面開“直營店”,直接推送新聞產(chǎn)品到終端受眾,進(jìn)行直接傳播和媒體用戶的二次傳播相結(jié)合,打造自主可控的內(nèi)容平臺和傳播渠道,抓住用戶、受眾。畢竟,要想成為新型主流媒體,必須有屬於自己的基於互聯(lián)網(wǎng)的傳播陣地,實現(xiàn)多受眾、快傳播、主流價值的融合已成為傳媒集團一把手的共識。

同時,網(wǎng)絡(luò)平臺越來越具有媒體的特征,騰訊、百度、網(wǎng)易、今日頭條、新浪、抖音、快手等頭部新媒體和超過300萬的自媒體傳播力、影響力日趨加大。傳播主渠道、輿論主陣地、意識形態(tài)斗爭的主戰(zhàn)場已轉(zhuǎn)場網(wǎng)上、受眾轉(zhuǎn)移到網(wǎng)上是不爭的事實。

2018年中,有媒體提出:變文字圖片“二人轉(zhuǎn)”,為文字、圖片、音視頻“三位一體”,變一篇通稿打天下為“大珠小珠落玉盤”,變單一、單維、單向報道為全媒、多維、互動傳播,變傳統(tǒng)業(yè)務(wù)與新媒體業(yè)務(wù)“兩張皮”為“一盤棋”。

國內(nèi)媒體紛紛開展基於互聯(lián)網(wǎng)的新型業(yè)務(wù),建自己的平臺和終端。以新華社為例,目前新華網(wǎng)、新華社客戶端、“現(xiàn)場雲(yún)”、法人微博賬號、法人微信公眾號、社辦報刊網(wǎng)等終端集群初具規(guī)模,一些創(chuàng)新業(yè)務(wù)初見成效。《國家相冊》微紀(jì)錄片、圖片展、配套圖書累計覆蓋人群超過20億。

多渠道傳播就要融合發(fā)展,如何走出融合發(fā)展新路?一直走在媒體改革前沿的上海東方網(wǎng)則總結(jié)提出4個優(yōu)先:

#p#分頁標(biāo)題#e#第一個優(yōu)先,站在戰(zhàn)略布局的高度,優(yōu)先強調(diào)資源配置,形成整體合力。加強頂層設(shè)計,明確重點,梳理輕重緩急,防止一哄而上,加強對重點項目的人、財、物支持。

第二個優(yōu)先,培育新型商業(yè)模式,擺脫財政補貼依賴,提升媒體內(nèi)容變現(xiàn)能力,形成持續(xù)盈利的能力。

第三個優(yōu)先,加強技術(shù)創(chuàng)新和自主研發(fā),減少外包依賴,培育“落地消化能力”出眾的技術(shù)隊伍。

第四個優(yōu)先,強化資本意識,主動對接市場,改變行政化思維,增強市場競爭力。面對媒體深度融合、建設(shè)建立新型主流媒體集團的目標(biāo),政府補貼可以解決暫時的困難,但是不能根本解決所需的資金問題。資本的驅(qū)動力不僅是錢,至少還包括3個重要方面,即倒逼管理體制改革,倒逼分配機制改革,提高資金的決策和利用效率,增強企業(yè)經(jīng)營能力。

有人說,2018年,傳統(tǒng)媒體的內(nèi)容越做越好,商業(yè)平臺越做越大。雖然能做出優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的傳統(tǒng)媒體不一定能做出超級平臺,但以人民日報社、新華社等為代表的主流媒體在這一年中廣開傳播渠道、搭建平臺,豐富內(nèi)容與先進(jìn)平臺嫁接,掌握著傳播的主動權(quán)。

差異化供稿系統(tǒng)化服務(wù) 分發(fā)信息有效性提升

當(dāng)今的傳媒是分眾傳播。發(fā)布主體多元化、內(nèi)容表達(dá)多元化、傳播介質(zhì)多元化、受眾閱讀習(xí)慣更是多元化。媒體的影響力取決於所發(fā)布內(nèi)容的市場佔有率和受眾覆蓋面,取決於對用戶的聚攏和吸附力。

不同媒體有不同的定位和用稿需求,因此,要根據(jù)用戶的不同需求,差異化推送新聞。目前,各傳統(tǒng)媒體機構(gòu)用戶中,新媒體用戶同比增長,其中,短視頻專線用戶數(shù)、收入增長最多,短視頻和圖片產(chǎn)品市場歡迎度較高。

以市場、用戶需求為導(dǎo)向,調(diào)整、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提供試銷對路的新產(chǎn)品。目前傳媒市場短視頻、動圖片、微動漫、動新聞、數(shù)據(jù)圖表等微傳播、輕量化產(chǎn)品需求旺盛。移動傳播、智能傳播使各取所需的閱讀成為現(xiàn)實,滿足著不同的讀者需求。

有人總結(jié)青年人的網(wǎng)絡(luò)閱讀習(xí)慣:小鎮(zhèn)青年看快手,時尚青年看抖音,二次元青年看B站,游戲青年看IG,進(jìn)步青年看新聞客戶端,小資青年看豆瓣……雖說是段子,但也充分說明閱讀需求的千差萬別。

我們看到,這一年中,越來越多的媒體正在探索開發(fā)利用UGC(用戶生產(chǎn)內(nèi)容)、PGC(專業(yè)生產(chǎn)內(nèi)容)等第三方資源,豐富傳統(tǒng)媒體的內(nèi)容產(chǎn)品供給。通過細(xì)分市場,鎖定目標(biāo)用戶,建立並完善用戶服務(wù)體系。當(dāng)前縣級媒體融合中心的建立也成為媒體服務(wù)用戶的新契機,媒體正實現(xiàn)著提供產(chǎn)品、搭建平臺、技術(shù)輸出等一攬子服務(wù)。暢通與用戶溝通渠道,及時了解用戶需求變化,及時滿足用戶對產(chǎn)品和服務(wù)的需求。

以內(nèi)容技術(shù)為兩翼 智媒成為業(yè)務(wù)升級新引擎

歷史上每一輪傳播技術(shù)的進(jìn)步必然帶來傳媒產(chǎn)業(yè)的變革,雲(yún)計算、大數(shù)據(jù)、人工智能,歸根結(jié)底是技術(shù)進(jìn)步,再由技術(shù)進(jìn)步驅(qū)動產(chǎn)品創(chuàng)新,產(chǎn)品創(chuàng)新改變市場格局。今年,人工智能技術(shù)正在給傳媒業(yè)帶來一場全新的變革。

敏銳的傳媒人士紛紛探討人工智能對傳媒的驅(qū)動力量、對記者編輯的賦能力量。第十三屆中國傳媒年會主題是“努力實現(xiàn)由融媒體向智媒體的飛躍”,剛剛結(jié)束的第三屆中國產(chǎn)經(jīng)媒體融合發(fā)展論壇主題是“原創(chuàng)為本、技術(shù)為用”……讓我們看到,人工智能不是唯一方向,但肯定是其中一個方向。

人民網(wǎng)相關(guān)負(fù)責(zé)人提出技術(shù)和資本的雙輪驅(qū)動,技術(shù)輪子主要是強化和拓展數(shù)據(jù)業(yè)務(wù),打造新型的智能化內(nèi)容平臺,並發(fā)力直播和短視頻。

移動傳播、自動推送、人臉識別等新的傳播手段的運用使傳媒業(yè)態(tài)更加個性化、分眾化、場景化、體驗化。新一代媒體人不僅承載探究真相、表達(dá)觀點、傳遞信息和價值的使命,也要使用機器、理解機器、駕馭機器。

2018年,順應(yīng)數(shù)字時代、智媒時代媒體發(fā)展大勢,提高採編發(fā)、傳播平臺、營銷平臺的智能化水平是媒體自身生存發(fā)展所需。一方面,學(xué)習(xí)、運用新技術(shù)是對採編、技術(shù)、營銷人員的要求。另一方面,在工作中運用媒體大腦、AI主播等,使智能化生產(chǎn)新聞成為工作常態(tài)。同時,更多的媒體開始加快智能編輯部建設(shè),探索新聞算法師、智能數(shù)據(jù)師、臉譜開發(fā)師、智能推送師等新崗位。

在即將過去的2018年,我們的媒體業(yè)再一次深深地體會到——傳播新技術(shù)帶來的媒體全方位變革,我們無法回避,隻有擁抱!

(責(zé)編:趙光霞、宋心蕊)