近日,我們在與多家慈善組織交流的過程中發(fā)現(xiàn),大部分的慈善組織對于危機管理的意識相對薄弱甚至缺失,特別是在危機公關(guān)的問題上,很多機構(gòu)沒有事先的預防和準備,往往都是臨時抱佛腳,甚至病急亂投醫(yī),等危機來了,亂打一氣,或者消極沉默、無所適從。

我們都知道,公眾對慈善行業(yè)普遍缺乏一定的認知,因此,行業(yè)內(nèi)任何的一個“小錯誤”隨時都有可能上升為輿論的熱議話題,危機一旦發(fā)生,公眾更容易陷入一種非理性的、“憤青”的狀態(tài)。比方說,慈善組織賬本里的小數(shù)點、捐贈人感謝信里的一個詞,項目負責人微博里的一張照片、基金會秘書長的一條朋友圈……對慈善組織來說,危機無處不在。

凡事預則立,不預則廢。在網(wǎng)絡特別是新媒體傳播的大環(huán)境下,危機事件的傳播速度、傳播廣度、傳播內(nèi)容、交互共享等方面的特殊“優(yōu)勢”,給慈善組織帶來了更大的挑戰(zhàn)。

舉個例子,最近一次引發(fā)公眾廣泛參與的輿論事件,大概就是“同一天生日”項目了,對于這個事件,我們之前已經(jīng)從法律角度做過了多次的解讀,而最后深圳市民政局的處罰決定也已經(jīng)為此事做了蓋棺定論。實際上,引發(fā)此次輿論風波的,除了這個項目的違法違規(guī)問題,還有很大一部分原因,可以歸咎為發(fā)起方“拖后腿”的“危機公關(guān)”——在出現(xiàn)質(zhì)疑聲后,沒有第一時間做出任何的回應,沒有誠懇的致歉,沒有及時停止募捐,最后“越描越黑”,演變成了一場“詐捐”、“騙捐”風波。如果妥善的處理危機,事態(tài)或許還不會發(fā)展到如此嚴重。

前車之鑒,還有不少。

(“郭美美事件”,眾所周知)

其實,作為一個帶有道德屬性的特殊行業(yè),慈善組織樹立形象和公信力的難度要遠遠高于普通的企業(yè),爆發(fā)危機的可能性也更大,這些危機隨時都可能會把慈善組織從“神壇”推向“祭壇”。因此,我們共同來探討慈善組織應該如何開展危機公關(guān),至關(guān)重要,也迫在眉捷。

那么,到底什么是危機公關(guān)?

從概念上來講,危機公關(guān)是指用公共關(guān)系的理論和方法對可能或已經(jīng)突發(fā)的不利于機構(gòu)生存和發(fā)展的危機事件進行處理,運用傳播溝通、協(xié)調(diào)關(guān)系等手段來求得公眾的諒解和支持,化解危機,重塑機構(gòu)形象,實現(xiàn)機構(gòu)目標。

危機公關(guān)一般具備四個特點:1、意外性,危機爆發(fā)的時間、規(guī)模、態(tài)勢和影響深度是始料未及的;2、聚焦性,危機的信息傳播比危機本身發(fā)展要快得多;3、破壞性,由于危機常具有“出其不意,攻其不備”的特點,不論什么性質(zhì)和規(guī)模的危機,都必然不同程度地給慈善組織造成破壞;4.緊迫性,危機一旦爆發(fā),其破壞性的能量就會被迅速釋放,并呈快速蔓延之勢,如果不能及時控制,危機會急劇惡化。

對慈善組織而言,最大的危機是什么?信任危機!

比如剛剛舉例提到的“同一天生日”。再比如,幾乎眾所周知的“郭美美事件”,不僅將當事的組織推上風口浪尖,隨后幾大慈善機構(gòu)也都被牽扯進信任危機中。

之后,在經(jīng)歷了“詐捐門”、“發(fā)票門”、“買藥門”等事件后的中華慈善總會做了一件被網(wǎng)友戲稱為“行為藝術(shù)”的事情——兩面透明的玻璃合在一起,像個長方形的透明口袋,中間夾著中華慈善總會的年度審計報告。通過“玻璃口袋”的造型向公眾仔細曬賬本,中華慈善總會以這樣的形式來告訴公眾,慈善總會是透明的。實質(zhì)上,這也是一種“危機公關(guān)”。

我們再來看看慈善組織為何會產(chǎn)生危機。

其實,危機產(chǎn)生的原因有很多,但總結(jié)起來無外乎只有兩種:外部環(huán)境影響和內(nèi)部管理不善。

外部環(huán)境影響包括政治經(jīng)濟形勢的變化、法律政策的變動、社會文化環(huán)境的變遷、媒體負面報道、自然災害等等。比如,《中華人民共和國慈善法》的出臺讓所有的慈善組織都必須依法行善規(guī)范行善,做慈善將不能再任性而為。

內(nèi)部管理不善則包括了管理觀念落后、方法不當、執(zhí)行不力、機構(gòu)設置不合理、制度不健全、人際關(guān)系不協(xié)調(diào)等等。比如,由于內(nèi)部治理混亂、管理團隊不和諧、財務不透明等原因造成年檢不合格、機構(gòu)被關(guān)停甚至理事對付公堂的上海“小希望之家”,就是一個典型的案例。

無論是哪種原因產(chǎn)生的危機,如果處理不善,在最短的時間內(nèi)不能做出最正確的決策,熟練應用危機公關(guān)的策略,消除危險,那么都有可能會成為對慈善組織最致命的打擊。

(央視“點名”某基金會“賬單”風波)

遺憾的是,事實上,能夠轉(zhuǎn)“危”為“安”的慈善組織,鳳毛麟角。我們倒是可以總結(jié)出,慈善組織應對危機公關(guān)時的“通病”:

1、反應遲鈍。危機事件出現(xiàn)的最初12-24小時內(nèi),消息就像是病毒一樣以裂變的方式高速傳播。因此,如同災難救援有“黃金期”,危機公關(guān)也有。而大多數(shù)慈善組織在面對危機的時候,都會讓公眾認為不敢直面危機,效率低下,逃避責任,進一步使危機加劇,愈演愈烈。

2、策略不當。危機公關(guān)的策略選擇至關(guān)重要,如果盲目使用,會適得其反。因為缺乏信任,缺少證據(jù)的聲明釋疑很難奏效,反而會被公眾理解為狡辯和自圓其說,招致公眾反感更加激怒輿論。此外,有些機構(gòu)在面對網(wǎng)絡質(zhì)疑時第一反應就是“刪帖”,掩過飾非,亡羊補牢。雖然追求了“速度”,但也絕非上策。

3、溝通混亂。危機發(fā)生后,口徑一致很重要。如果此時有多個聲音,多種口徑對外,往往會失控、失序,甚至自相矛盾,加重公眾疑惑,使問題復雜化。此外,很多危機的起因都是溝通不暢,無論對內(nèi)部還是外部公眾,特別是與媒體的溝通。社會大眾大多是通過媒體了解危機事件的,與媒體的溝通混亂,對慈善組織的負面效應會更加嚴重,進一步加重危機。

4、能力不足。在很多失敗的危機公關(guān)案例中,公關(guān)人員的能力不足是一個普遍的問題。比如,在機構(gòu)遭受危機時,發(fā)表了前后不一致和不負責的言論,不僅不會化解危機,反而使情況加劇,受到更多輿論的指責。

5、管理不善。慈善組織的管理理念、制度、方法落后,特別是對危機的應對制度滯后。在很多情況下,外部的危機源于內(nèi)部危機。我們看到在某些案例中,由于機構(gòu)內(nèi)部管理不善,機構(gòu)內(nèi)部工作人員對外的流言紛飛甚至背叛,直接導致了機構(gòu)的分崩離析,甚至成為了壓垮身處危機漩渦中的機構(gòu)的最后一根稻草。

禍兮福所依,福兮禍所伏。“危機”中既包含了“危”——危險和危難,也包含了“機”——時機和機遇,因此,危機的危險性和機遇性是同在的。

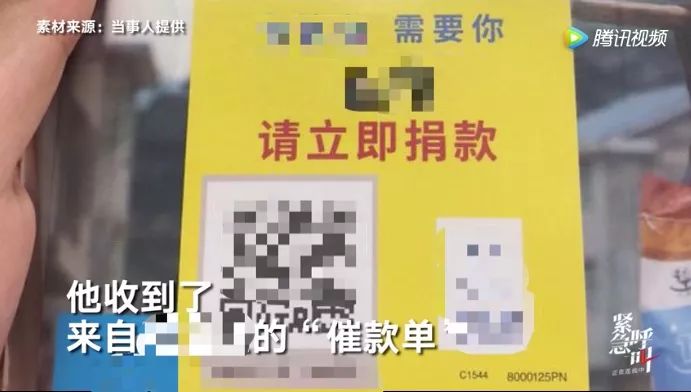

(某基金會“包裹強硬索捐”引起輿論不滿)

危機的機遇在于,危機可以暴露慈善組織的弊端,使其能夠?qū)ΠY下藥,為進一步發(fā)展清除障礙。事實上,從宏觀政策的角度來看,慈善行業(yè)的每一次“危機”,都在推動著這個行業(yè)更為健康、規(guī)范的發(fā)展。其次,在危機中往往會成為公眾關(guān)注的焦點,如果處理得當,可以比在常態(tài)下更為有效的提高慈善組織的知名度,這也是提升公眾形象和公信力的一次機遇。而每一次的質(zhì)疑,同樣也是慈善組織與公眾交流的機會,把公眾的注意力吸引到這個行業(yè),吸引到慈善組織的運營上來——在此之前,絕大多數(shù)的質(zhì)疑者甚至都不知道這個機構(gòu)是干嘛的。

舉個企業(yè)的例子,海底撈的“教科書式”的危機公關(guān)。因為被質(zhì)疑后廚的衛(wèi)生安全問題,幾天之內(nèi),海底撈從“美譽的高峰”沖向“風評的低谷”,但繼而又實現(xiàn)了“輿情的逆襲”,完成了一次過山車式的公眾輿情轉(zhuǎn)折。究其原因,三封公開信成了這次危機公關(guān)的三板斧,層層推進,刀刀見效。以至于,聲明一發(fā)布,原本的民怨沸騰瞬間扭轉(zhuǎn)為“當然是選擇原諒它”。由此我們可以看到,危機的危險性是固有的,而危機的機遇性必須基于成功的危機處理。

每一次危機即包含失敗的根源,也孕育著成功的種子。發(fā)現(xiàn)、培育,以便收獲這個潛在的成功機會,就是危機管理的精髓。而習慣于錯誤的估計形勢,而使事態(tài)進一步惡化,則是不良的危機管理的典型。總而言之,如果處理得當,危機,完全可以演變?yōu)?ldquo;契機”。