這兩天,H&M抵制新疆棉花引發(fā)的系列輿論風波,大家都知道了吧?

H&M集團在其官網(wǎng)發(fā)布聲明表示,我們不與位于新疆的任何服裝制造工廠合作,也不從該地區(qū)采購產(chǎn)品/原材料。

聲明部分截圖

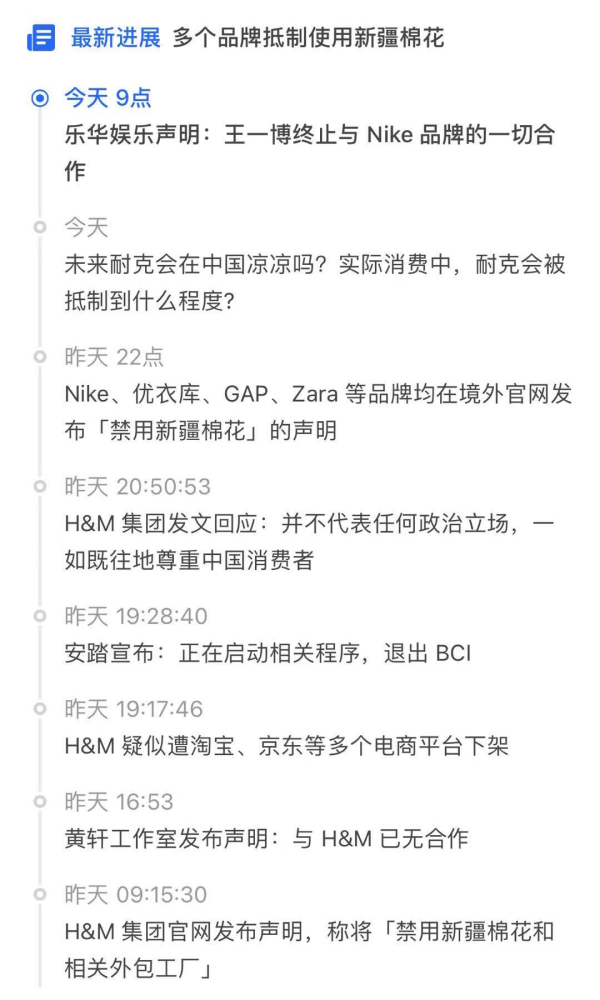

照例還是給不明真相的吃瓜群眾,簡單梳理一下事件時間線(詳細情況建議可以自行搜索,網(wǎng)上已經(jīng)很多報道了)。

截至本文今日中午撰稿時,H&M抵制新疆棉花事件,大致如下圖

不難發(fā)現(xiàn),該事件看似本來只是H&M的一次重大品牌公關(guān)危機,但其實涉及多方。真可謂是一層激起千層浪。

今日微博熱搜,除了廣告,基本都是這次事件的涉事方

而各家反應(yīng)也特別有意思,值此特別節(jié)點,值得拿出來單獨分析一次。

官方媒體發(fā)聲定調(diào),網(wǎng)友憤怒理性抵制

H&M集團聲明一出,以央視新聞為代表的官方媒體立即發(fā)聲定下此事調(diào)性——“H&M集團的行徑,看似打著維護人權(quán)的旗幟,實則嚴重違背公理良知,目的是破壞中國企業(yè)和勞動者的發(fā)展空間;聲稱遵循國際市場準則,實則吃中國的飯、砸中國的鍋,當面一套背后一套,毫無企業(yè)社會責任。中國有龐大的市場,更有開放的姿態(tài),歡迎所有外企來華投資,但底線不可觸碰,有尊重才有買賣。”

而比起一本正經(jīng)又嚴肅的文本回復(fù),官方媒體接連幾張有梗有料、一語雙關(guān)的海報,才更顯示出國家在面對此類事件時的自信與松弛——正是因為我們強大了,不僅不用再裝小白兔,而是可以正當自然的維護自己的合法權(quán)益,以一種幽默且溫和的方式笑著說真話。

不僅如此,一語雙關(guān)的海報語言也更加適合當前的網(wǎng)絡(luò)語言表達環(huán)境,定調(diào)但不限死,可以給廣大網(wǎng)友以充分的二次創(chuàng)作空間,讓事件在民間真正流動和傳播起來。

比起嚴令禁止洋品牌,支持國貨的硬干預(yù),在一次又一次的品牌事件中,逐漸透傳洋品牌的“壞心思”與“真立場”,逐漸展示民族品牌的硬實力,才是更為有效的策略。

當然,這屆網(wǎng)友也很爭氣,表現(xiàn)出一種清醒的憤怒:

第一步,明確表示與H&M劃清界限,不買看你還囂張個什么勁兒。

第二步,列名單,明確所有加入、支持BCI(也就是出臺暫停新疆棉花許可標準、搞事情的傀儡組織)的品牌,然后抵制。

第三步,繼續(xù)列名單,找出物美價更優(yōu)的國貨替代品牌,在實際消費中完成對洋品牌的徹底洗牌。效果如何另說,至少看到了理性行動。

比起多年前通過打砸商品來表示抵抗的行為,這次可謂是肉眼可見的進步。

而這一切的根本,還在于國家實力與民族自信的提升帶來的文化自信與消費自信。另一個重要原因則是市場消費主體的換代,Z世代與00后正在登場,天然的國貨自信將成為洋品牌勢能下降與國貨品牌崛起的最好條件。

但凡用點新疆棉,也不至于這么差勁的H&M

再說回一通作死操作、可能再也爬不起來的H&M。

我相信很多人的第一反應(yīng)都是“這是自取滅亡?怎么會做出這種無腦的操作,想退出中國市場直說就好了”。

都不需要有多么豐厚的市場品牌PR的經(jīng)驗,但凡在中國大地上生活過一段時間的普通人,恐怕都不會這樣做。

但事情,就是這么出人意料地發(fā)生了。

這里,我們也不過多的去討論背后各種原因。只從商業(yè)、市場、品牌的邏輯說說H&M的問題。

問題1、H&M產(chǎn)品質(zhì)量真的不過關(guān),很多衣服洗兩次就基本不能穿了,變形起球那就是家常便飯。

作為315晚會常駐嘉賓,從2012年至2015年期間,H&M共有30種商品被通報不合格,因質(zhì)量問題,道歉次數(shù)之多,令人無瑕記清。而套用此次事件中網(wǎng)友的話來說就是,但凡你用點新疆棉,質(zhì)量也不至于差成這樣。眾所周知,經(jīng)典營銷4P理論中,產(chǎn)品始終是排在第一位的,價值是交易持續(xù)成功的基礎(chǔ)。沒有好的產(chǎn)品作為基礎(chǔ),渠道、價格、推廣也并不能為品牌起死回生,甚至只會加速其滅亡。

問題2、不能擁抱市場變化,與時俱進。

在07年剛進入中國市場時,通過多款+快速+時尚+便宜的組合拳,H&M作為快時尚品牌確實一定程度上滿足了我國一二線城市白領(lǐng)們對時尚的狂熱追求和新鮮需求。但其所謂時尚的本質(zhì),也不過是對大牌的抄襲,再利用供應(yīng)鏈的優(yōu)勢轉(zhuǎn)而來中國市場收割早期中產(chǎn)的錢包。

問題3、也是最重要的一點,即價值觀有問題。

將過季庫存剪破當做垃圾丟棄,沒有承擔起一個大企業(yè)應(yīng)該承擔的環(huán)保責任;發(fā)售涉嫌侮辱印第安族群的印第安風格頭飾,公然種族歧視;廣告宣揚瘦即時尚之道,引發(fā)身材焦慮;日常的抄襲模仿以及血汗工廠……但卻反過來,說一套做一套,不顧事實、抹黑別人。

對于已經(jīng)脫離產(chǎn)品基本功能價值、更加注重品牌精神消費與自我象征的當代消費者而言,品牌價值觀尤為重要。始于顏值,陷于才華,忠于人品的道理,在消費領(lǐng)域同樣適用。而人品,即一向企圖打造人設(shè)的品牌所需要追求的價值觀。沒有正確三觀的品牌,遲早消亡在市場中。

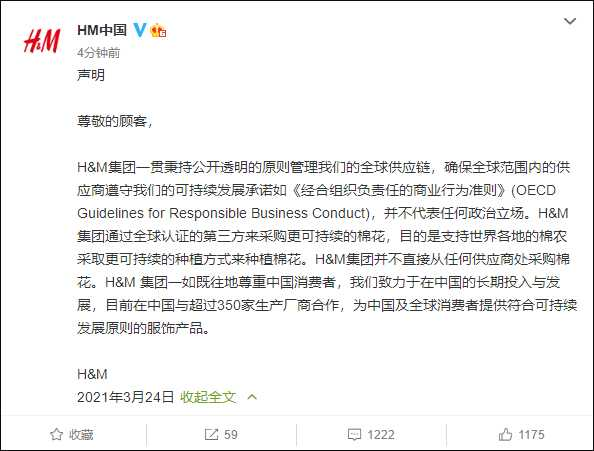

而被發(fā)現(xiàn)并被猛錘的H&M,沒有表現(xiàn)出“犯錯就乖乖挨打”的好學生姿態(tài),反而是梗著脖子上演了一出“拒不認錯”的戲碼。

聲明自己不代表任何政治立場

反正在中國市場也拿不到什么好處了,干脆破罐破摔,回頭還能到西方市場贏得幾分同情。

順道被扒出來的洋品牌們,態(tài)度各異

無獨有偶,抵制新疆棉的并非H&M一家。

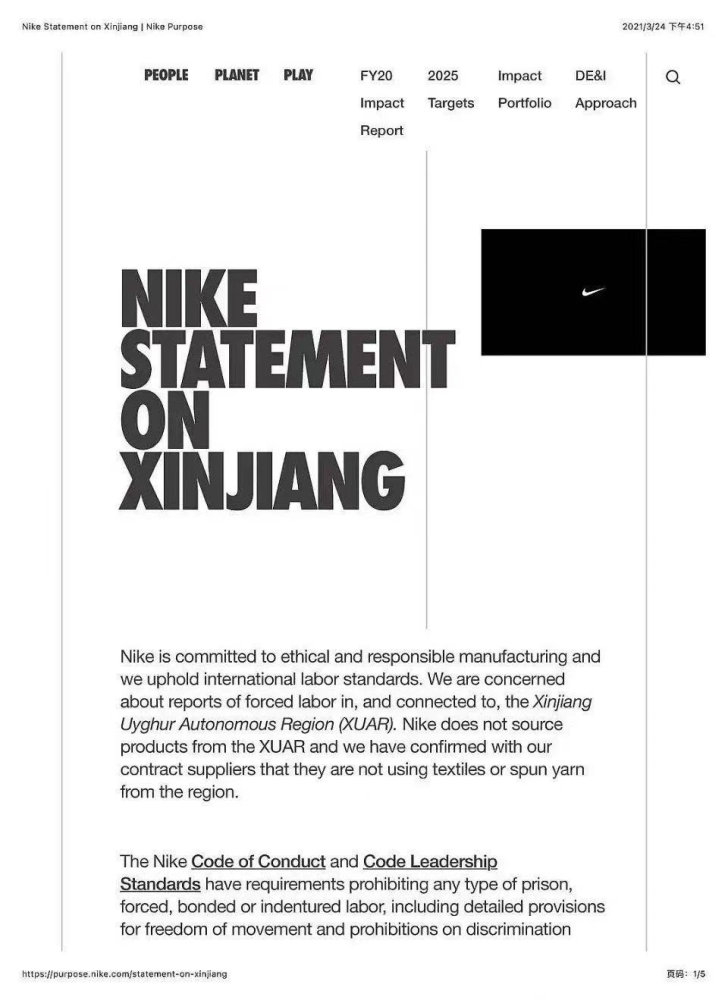

加入并支持BCI的品牌在被這屆機智的網(wǎng)友扒了個精光之后,我們發(fā)現(xiàn)了很多熟悉的身影,從阿迪達斯到耐克,到無印良品,再到優(yōu)衣庫……

有個真實又悲傷的段子說的是,一個崇尚極簡生活的姑娘,從頭到腳,到居家用品都中招了。

對比表現(xiàn)得不太聰明的H&M,在此次事件中被扒出來的品牌就顯得很有意思了。

有求生欲極強的無印良品,商品詳情頁以及商品標簽都標注了自己使用“新疆棉”。

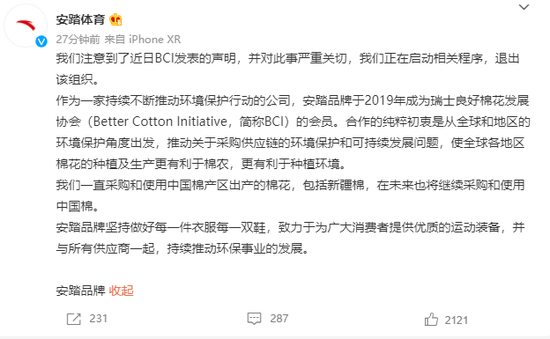

有因收購洋品牌而被波及但立馬宣布退出BCI的品牌,比如安踏。

有即使上榜也不作聲、企圖風波自然過渡,比如截至發(fā)稿也未見聲明的阿迪達斯、耐克與優(yōu)衣庫。

耐克支持BCI的聲明

迅速發(fā)聲還是干脆靜默,都是品牌應(yīng)對危機時的一種有效手段。但分品牌也分時機,看環(huán)境也看事件大小。自身有猛料、硬貨的時候,迅速發(fā)聲可以在還未定論時,澄清事實,挽回品牌聲譽;而自身確實有錯之時,沉默而不火上澆油、等待時間讓人遺忘,恐怕是最好的方式。

每個企業(yè)對于公關(guān)都有自己的一套策略,確實不是外人可以隨意揣度的,在這個人人都可以自由發(fā)聲的時代,但卻不是每個人都可以教人做好品牌公關(guān)。

但仍舊歡迎有想法的朋友在評論區(qū)留下你的看法,這些品牌要如何扭轉(zhuǎn)局面?

被牽連的品牌明星代言人,紛紛解約避險

另一個有意思的地方,在于涉事品牌牽連的明星代言人。一方面,部分消費者沒有正確的認識到品牌行為與代言人行為之間的區(qū)別,反而引戰(zhàn)到代言人身上,可謂是分散火力;另一方面,代言人的反應(yīng)也值得探究。

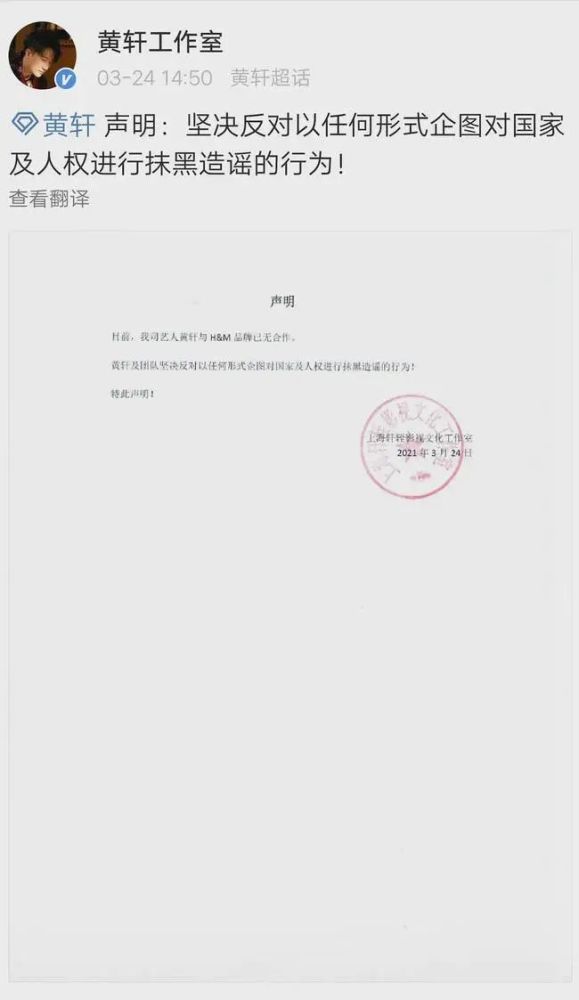

就導(dǎo)火索而言,與H&M有合作的藝人黃軒、宋茜、辣目洋子等紛紛表示與H&M解除合作,主播薇婭下架涉及污蔑新疆棉品牌。政治正確得不行,只是各家團隊的速度快慢而已。

而其他的未能出來發(fā)聲的品牌,其代言人速度則慢的多。可能是存在某種程度的僥幸心理。

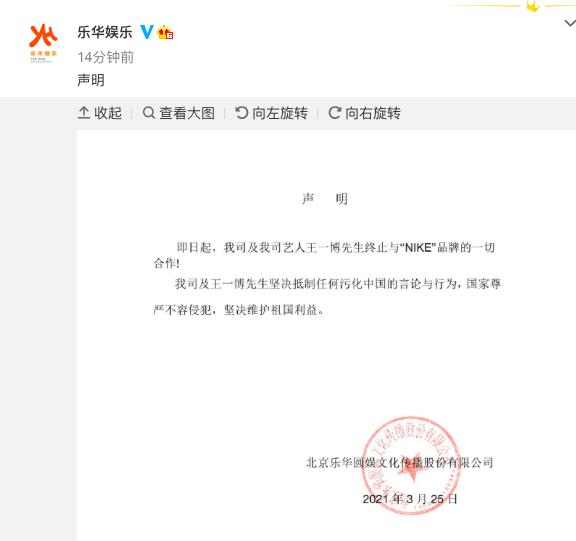

在眾多網(wǎng)友的催促與批評之下,3月25日,樂華娛樂發(fā)文宣布王一博終止與耐克品牌一切合作,并嚴正聲明:“我司及王一博先生堅決抵制任何污化中國的言論與行為,國家尊嚴不容侵犯,堅決維護祖國利益。”

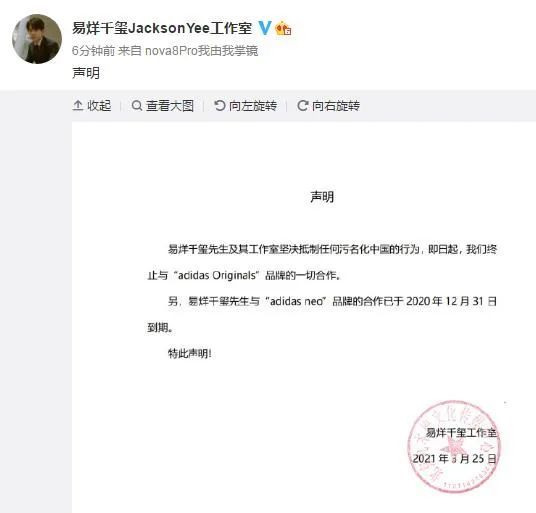

傍晚,易烊千璽工作室發(fā)聲明宣布@TFBOYS-易烊千璽 及工作室堅決抵制任何污名化中國的行為,即日起,終止與阿迪達斯品牌的一切合作。

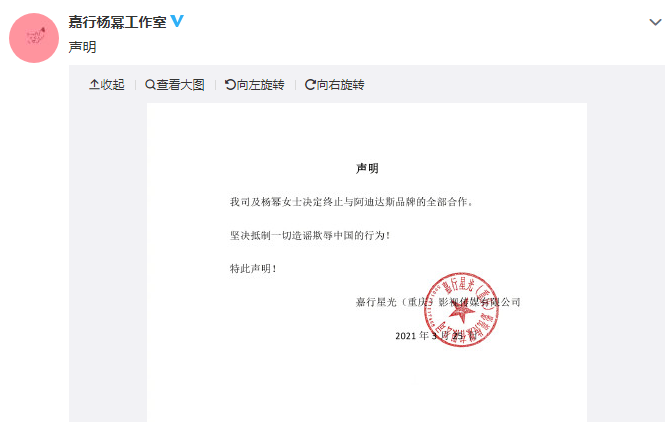

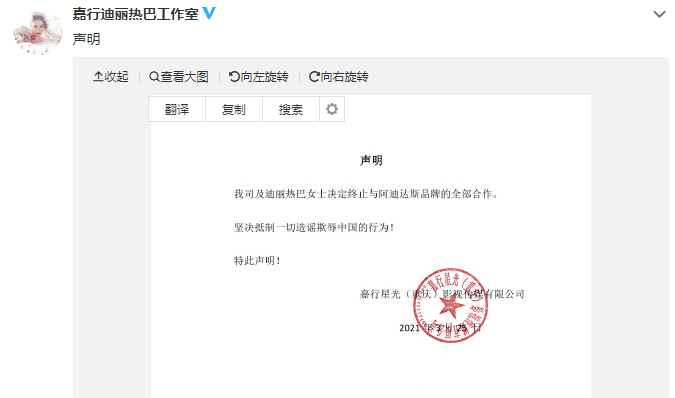

楊冪、迪麗熱巴工作室也發(fā)布聲明,宣布終止與阿迪達斯的合作。

停止合作了,然后呢?

仔細盤點,我們會發(fā)現(xiàn)國外品牌在發(fā)生類似問題的時候,很多明星代言人在輿論壓力與自我約束之下會選擇與涉事品牌進行切割。

但奇怪的事情發(fā)生了,鐵打的品牌,流水的代言人。楊冪解約范思哲,吳宣儀代言;劉雯解約蔻馳,楊紫代言;江疏影解約施華洛世奇,王一博代言,易烊千璽解約紀梵希蔡徐坤代言……

顯然,這些犯錯的品牌并沒有真正付出代價,而是換了一撥明星代言人又繼續(xù)風生水起地賣貨,仿佛之前的一切從未發(fā)生。

從去年的CK、施華洛世奇到紀梵希、Coach、范思哲,再到今年抵制新疆棉的H&M、優(yōu)衣庫,讓人竟然有一絲分不清楚,究竟受損失的是品牌還是品牌代言人了。

其實品牌與代言人之間是一個雙向選擇、相互影響的過程。明星憑借商業(yè)代言不僅賺到了錢,更通過依附一些國際品牌或是奢侈品牌,提高了自身的商業(yè)影響力;而品牌則借助明星人氣提高曝光和話題度,贏得大眾眼球與認知。

這個相互捆綁的游戲,無論哪一方出了丑聞,另一方都要受牽連,以前更多是勸品牌方在選取代言人的時候,選擇穩(wěn)定上升、口碑好的明星,以免影響品牌形象;如今恐怕要跟代言人多提一句醒,謹防被三觀不正、站錯隊的品牌影響了自己的星途。

立即下架產(chǎn)品的渠道方,有權(quán)對品牌Say No

在供不應(yīng)求的賣方市場,好品牌難求,有些渠道為了讓一些自帶流量的大品牌入駐會提供很多的優(yōu)勢條件,優(yōu)勢位置、附贈裝修、場地費減免等等。

而今供過于求且替代品數(shù)不勝數(shù)的買方市場,市場現(xiàn)狀則轉(zhuǎn)成了消費者為王,擁有消費者的渠道也有了對品牌say No的權(quán)力,即使你是大品牌。

所以我們看到H&M抵制新疆棉花事件一出,嗅覺靈敏的京東、淘寶、拼多多等平臺直接下架相關(guān)品牌產(chǎn)品。但對時尚單品依賴較強的得物還處于不動的狀態(tài),今天還辟謠了網(wǎng)友們所期待的對耐克采取了下架措施的信息。

下架H&M的還包括各大應(yīng)用平臺,小米應(yīng)用商店、華為應(yīng)用商店、vivo手機應(yīng)用商店、騰訊應(yīng)用寶等多家應(yīng)用商城都已經(jīng)下降H&M商城APP。甚至在百度地圖和大眾點評上也已經(jīng)沒法搜索到信息。

從某種角度來說,這是渠道平臺的兩害相權(quán)取其輕。今天的市場,消費者最重要;而在中國市場,認清方向最重要。

被送上風口的民族品牌,碰運氣還要靠實力

平時低調(diào)的不能再低調(diào)的各種民族品牌,就像是被抽中的錦鯉一般迎來了新年的第一波運氣。回力、海瀾之家等民族品牌被紛紛上榜,成為消費者下一次購物時的心水之選。

把“采用新疆棉”寫在標簽上的李寧,更是踩中廣大網(wǎng)友的民族情緒點,股價因此上漲了近4個百分點。

機會總是留給有準備的品牌的。確實是因為洋品牌們的傲慢與不爭氣,把本就處于上升期的民族品牌送上了發(fā)展的風口。

但我們?nèi)耘f不難發(fā)現(xiàn),即使是在危機時刻被人提起,也需要一定的實力。從來沒有運氣之說,運氣也是實力的一部分。

此次H&M事件,李寧只是受益的民族品牌隊伍中的縮影之一。隨著國家的發(fā)展,未來會有更多的“李寧們”。我們有理由相信,那些暫時沒有被提及的國貨之后也會迎頭趕上,占據(jù)消費者的日常生活。

H&M根本不需要危機公關(guān)啊,因為這事完全是它自找的,它也根本不配啊!

可能還有不知道啥事的朋友,大叔簡單說。

H&M集團,在網(wǎng)站發(fā)布的一份聲明《H&M Group statement on due diligence》引發(fā)關(guān)注。

這份聲明寫道:

H&M集團對來自民間社會組織的報告和媒體的報道深表關(guān)注,其中包括對新疆維吾爾自治區(qū)少數(shù)民族強迫勞動和宗教歧視的指控。

具體查看截圖:

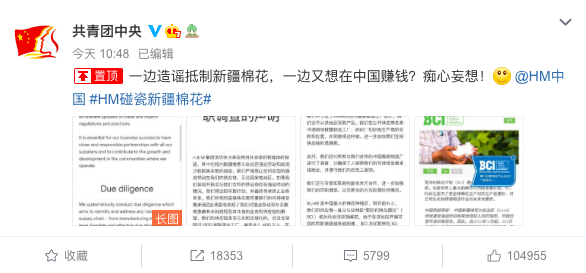

此事被國內(nèi)網(wǎng)友扒出后,大家紛紛在@H&M中國 的微博下面留言。

@共青團中央 也關(guān)注到此事,并連發(fā)幾條微博,“一邊造謠抵制新疆棉花,一邊又想在中國賺錢,癡心妄想!”

截圖如下:

明星@黃軒 隨后也迅速與H&M撇清關(guān)系,他在去年有過一次合作:

又回到一開始的問題,H&M該如何做危機公關(guān)呢?

大叔認為,完全不需要做危機公關(guān),因為你活該啊。

作為一家總部在瑞典的跨國公司,在2016年,H&M就已經(jīng)在中國擁有340家門店,覆蓋100個城市,是快時尚的領(lǐng)軍者,曾經(jīng)深受中國年輕消費者的喜愛,現(xiàn)在不好說了啊。

賺著中國人的錢,卻詆毀中國,自己在自己的集團官網(wǎng)發(fā)的信息,難道不知道會被傳到國內(nèi)呢?

怪誰呢?

難道是因為網(wǎng)站小編的審核不嚴嗎?

涉疆、涉港、涉臺等問題,中國政府已經(jīng)多次表明了立場,也都有明確的紅線,這事也給所有在中國做生意的跨國公司,再次敲了警鐘。

H&M是怎么做危機應(yīng)對的呢?

1、刪除了官網(wǎng)聲明。

大叔通過搜索引擎+標題發(fā)現(xiàn),在H&M集團的官網(wǎng),似乎已經(jīng)將這個“聲明”刪除,看來,H&M內(nèi)部意識到了這個問題的嚴重性,但為時已晚了。

大叔一直說,GR遠大于PR,政治無小事!

H&M集團在中國國內(nèi)的輿情已經(jīng)爆發(fā)了,它不僅需要為自己發(fā)布這個聲明,做出解釋;然后,還要為刪除這個聲明,做出解釋。面對中國政府和在國際上抹黑中國的其他國家來說,全是壓力。

2、刪除了網(wǎng)友留言最多的微博。

大叔在上面發(fā)的網(wǎng)友截屏,來自于@H&M中國 最近的一條微博,第一條留言的點贊數(shù)就超過1.5萬。再次刷新的時候,大叔發(fā)現(xiàn),這條微博已經(jīng)不見了。目前最近的微博下面雖然也有網(wǎng)友的“抵制”留言,但數(shù)量少了很多。

是不是網(wǎng)友的留言再多一點,@H&M中國 就再刪除一條微博……感覺很像割韭菜……也刷新了大叔對一家跨國公司公關(guān)水平的認知。

綜上,真的是活該。

大叔前幾天看到寫了2篇英特爾輿情的點評,有一個網(wǎng)友的留言,大致意思是:無數(shù)案例證明,企業(yè)的危機輿情影響消費者的購買行為,微乎其微!

大叔非常不認同,還和他爭執(zhí)了半天,因為企業(yè)的危機輿情問題本質(zhì)不來自于媒體和網(wǎng)民,而是企業(yè)自己的產(chǎn)品、業(yè)務(wù)和價值觀出了問題。

今天這個案例,我想,應(yīng)該可以更說明問題了。

等著瞧吧。